吉田璋也は明治31年(1898)鳥取市に生まれ、新潟医学専門学校を卒業し医師になりました。父親をはじめ親族の多くが医師だったことから、ごく自然に医師の道へ進んだようです。そんな吉田は学生時代に白樺派に傾倒し、校友らと共に雑誌『アダム』を創刊。白樺派の柳宗悦と親しくなることから民藝運動に参加し、民藝の道に踏み入るきっかとなりました。*白樺派:柳宗悦、志賀直哉、武者小路実篤らが参加した文学同人誌『白樺』を中心にして起こった文芸思潮

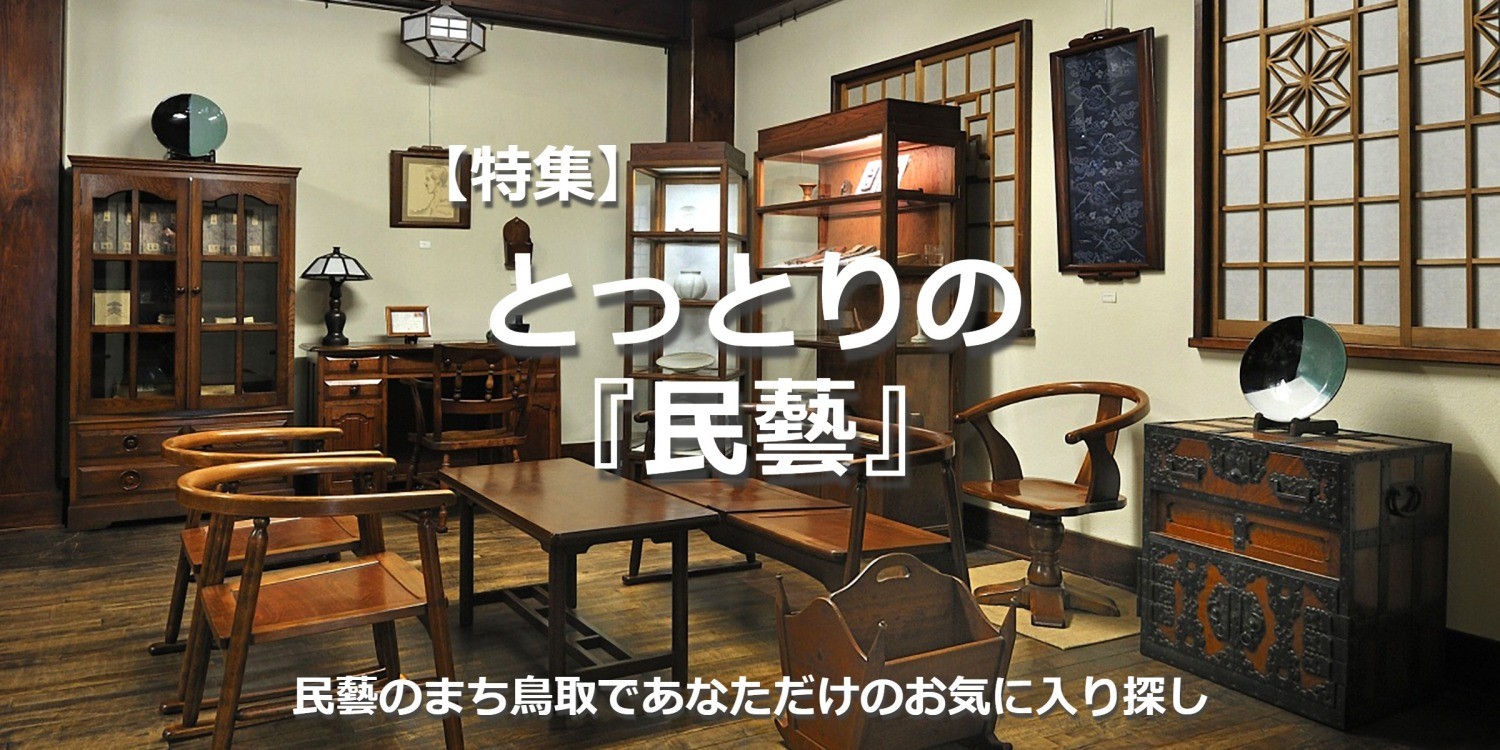

吉田は柳宗悦が見出した民藝の美を日常の生活に取り入れることを願い、昭和6年(1931)故郷で医院を開業すると同時に新たな事業を起します。通りがかりの陶器店で五郎八茶碗を見かけた吉田は、窯元の牛ノ戸焼を訪ね、その伝統を生かしながら自ら新しくデザインしたものを指導し、国内初の新作民藝として全国にその名を知らしめたのです。その後も、陶芸だけでなく木工・金工・竹工・染織・和紙など多岐に渡る工人を指導しました。また、売れなければ作り手の生活も成り立たない、と考え、昭和7年(1932)鳥取市に「たくみ工藝店」、翌8年(1933)には「たくみ工藝店東京支店(現「銀座たくみ」)を開店。また、民藝の器で郷土料理を楽しむ生活的美術館「たくみ割烹店」、実用品の中にこそ真の美しさが表されているという、民藝の思想と創作の指針を示した美術館「鳥取民藝美術館」を設立。デザインから生産・流通・販売・消費に至る組織を作り上げたのです。現在、鳥取民藝美術館の別館である「阿弥陀堂」は、湖山池が最も美しく見える場所に吉田が建てた庵で、民藝に関わりの深い、陶芸家のバーナード・リーチや濱田庄司らも訪れています。一見地味かもしれませんが、誠実で粘り強いここ鳥取の人と風土が、吉田の教えを今も守り続けています。そしてまた伝統を守りつつ、今の時代にあった新作に挑戦する若手作家が「とっとり民藝」を着実に引き継いでいるのです。※旧吉田医院は通常非公開です。